交通死亡事故で大切な慰謝料や示談交渉の知識

突然の交通事故で大切なご家族を亡くされた方に、お悔やみを申し上げます。

おそらく、これからどうすればいいのか? 何をしなければいけないのか? 途方に暮れている方もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、交通死亡事故の被害者の方のご遺族が、これから行なっていくべき大切なことについて弁護士が網羅的に解説します。

葬儀の後は加害者の刑事裁判、慰謝料などの損害賠償金の示談交渉など、ご遺族が行なうべき重要な手続きがあるので注意するべきポイントとともにお話ししていきます。

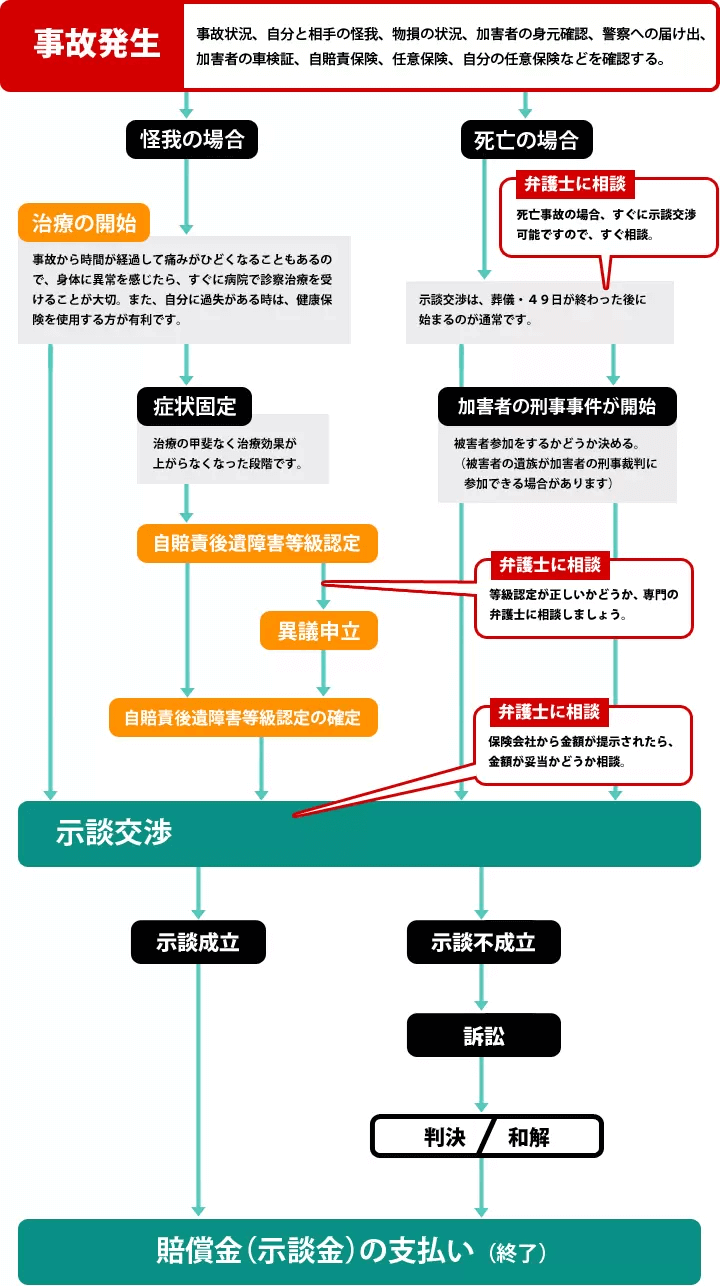

交通死亡事故の発生から流れを追って見てみましょう

まずは、事故発生から示談解決までの大まかな流れや必要な手続きなどについて確認してください。

①死亡事故が発生

▼

②警察からの「聞き取り調査」への協力

▼

③加害者の起訴、不起訴の決定

▼

④起訴された場合は刑事裁判で量刑の決定

▼

⑤任意保険会社と示談交渉開始

▼

⑥示談が成立

▼

⑦示談が決裂した場合は裁判へ

交通事故では実況見分調書が重要

(1)実況見分調書とは?

・見分の日時・場所・立会人名

・現場道路の状況

・運転車両の状況

・立会人の指示説明(最初に相手を発見した地点、ブレーキを踏んだ地点、衝突した地点など)

※さらに、事故現場の見取図や写真等が添付されます。

起訴するかどうか、また刑事裁判での量刑の決定にも関わってきます。

(2)供述調書(遺族調書)とは?

交通事故が起きると、警察は加害者と被害者双方に聞き取り調査を行ない、供述調書を作成します。

ここで作成されるのが、遺族調書です。

加害者の刑事事件の判決が出るまでは示談交渉は行なってはいけない

(1)示談交渉は刑事裁判の判決が出てから始める

そして、最終的に加害者を起訴するか、不起訴とするか判断され、起訴となると刑事裁判が始まります。

そして、その後に刑事裁判が開始されるというのが通常の流れになりますが、ここで気をつけていただきたいのは、示談成立の時期です。

ですから、判決が出る前に示談交渉は行わないという選択を行うご遺族も多いです。

(2)被害者参加制度を活用する

国が加害者を裁くため、民事裁判のようにご遺族は関わりません。

・加害者側の供述内容を知ることができる。

・ご遺族も刑事裁判に参加して直接、意見を述べることができる。

・被害者感情を裁判官に訴えることができる。

参加を希望される場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談するのがいいでしょう。

(3)見舞金は受け取ってもいい?

これは、加害者側が量刑を軽くする目的もあるので、受け取るかどうかはよく考えて決めるのがいいでしょう。

慰謝料などの損害賠償金は誰が受け取ることができるのか?

受取人は、法律で定められている「相続人」になり、順位があります。

亡くなった方に配偶者がいる場合は、つねに相続人になります。

死亡事故で請求できる損害項目について

交通死亡事故で受け取ることができる損害項目には、次のものがあります。

(1)葬儀関係費

60万円です。

損害賠償金の請求については、「被害者請求」と「任意一括払い」の2つの方法があります。

そこで、たとえば葬儀費用に100万円がかかった場合は、次のような請求の仕方があります。

①被害者請求

先に自賠責保険に請求をする場合、ご遺族はまず60万円を自賠責保険から受け取り、残りの40万円は加害者側の任意保険会社と示談交渉していく方法。

②任意一括払い

初めから任意保険会社と100万円について示談交渉をしていく方法。

(2)死亡逸失利益

死亡事故にあわなければ、被害者の方が将来的に得られたはず利益(収入)です。

<死亡逸失利益の計算式>

(基礎年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)

=(死亡逸失利益)

①基礎年収

事故前年の収入を基本として計算します。

②就労可能年数

原則として、18歳から67歳とされます。

③ライプニッツ係数

・ライプニッツ係数とは、現在と将来ではお金の価値に変動があるため、その差額を現時点で調整するためのものです。

・算出が複雑なため、あらかじめ定められた係数表から求めます。

・民法改正により、2020年4月1日以降に起きた交通事故については、ライプニッツ係数の率は3%になっています(以降、3年ごとに見直される)。

【参考情報】

「就労可能年数とライプニッツ係数表」

(厚生労働省)

・亡くなった場合、所得はなくなってしまうため「労働能力喪失率」は100%になります。

【参考情報】

「労働能力喪失率表」(国土交通省)

④生活費控除率

・被害者の方の家庭内での立場や状況によって、概ねの控除率が決められています。

<生活費控除率の目安>

| 被害者が一家の支柱で被扶養者が 1人の場合 | 40% |

|---|---|

| 被害者が一家の支柱で被扶養者が 2人以上の場合 | 30% |

| 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |

| 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |

・男性の場合、生活費控除率は50%とされますが、一家の大黒柱で被扶養者がいる場合は、その人数によって30~40%になる場合がある。

(3)慰謝料

死亡事故の場合の慰謝料には、死亡慰謝料と近親者慰謝料があります。

①死亡慰謝料

死亡した被害者の方の精神的苦痛や損害に対して支払われるものです。

<死亡慰謝料の相場金額:弁護士(裁判)基準の場合>

| 被害者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |

|---|---|

| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2500万円 |

| 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 | 2000万~2500万円 |

ただし、この金額はあくまで目安のため、事故の状況、悪質性などによっては交渉によって増額する場合があります。

②近親者慰謝料

・被害者の方の近親者(ご家族など)が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるものです。

・受取人が、両親(父母)、配偶者(夫・妻)、子供の場合の金額は概ね、被害者本人の慰謝料の1~3割ほどになることが多いです。

・内縁の夫や妻、兄弟姉妹、祖父母にも認められる場合があります。

(4)弁護士費用

裁判はしたくないと考える方もいますが、上記のように弁護士費用を加害者側に負担させることができ、さらには損害賠償金が増加するというメリットが裁判にはあることも知っていただきたいと思います。

慰謝料などの示談について知っておくべき7つのこと

(1)そもそも交通事故の示談とは何か?

和解して、解決すれば示談成立となります。

①その交通事故によって、どのような損害が生じたのか?

②損害額は、金額にするといくらになるのか?

③支払い方法は、どのようにするのか?

(2)示談交渉は誰と行なうのか?

任意保険の契約内容には「示談代行サービス」が組み込まれている場合が多いため、被害者の方は加害者と直接交渉はしません。

(3)示談交渉を始めるタイミングはいつ?

ですから、交通事故に強い弁護士に依頼するのも、そのタイミングが良いと思います。

(4)慰謝料などの計算で使われる3つの基準の違いを知っておく

「自賠責基準」

自賠責保険によって定められている基準で金額がもっとも低くなる。

「任意保険基準」

各損害保険会社が独自に定めている基準で、自賠責基準より少し高い金額で設定されている。

「弁護士(裁判)基準」

過去の裁判例から導き出された基準で、法的根拠がしっかりしており、もっとも高額になる。

被害者の方が本来受け取るべき金額。

弁護士(裁判)基準>任意保険基準>自賠責基準の順に金額が低くなっていきます。

ですから、被害者の方としては、もっとも高額な弁護士(裁判)基準での慰謝料を目指すことが大切なのです。

(5)消滅時効に注意してください!

時効の期間を過ぎてしまうと、ご遺族は慰謝料などの損害賠償金を一切請求することができなくなるので、くれぐれも注意していただきたいと思います。

(6)過失割合にも注意が必要!

加害者が有利になる発言をして、それが採用されてしまうこともあるということです。

そうした時には、交通事故に精通した弁護士が心強い味方、サポーターになってくれます。

(7)死亡慰謝料は増額する場合があります!

次のようなケースでは、慰謝料が増額される可能性があります。

・被害者やご遺族の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合

・被害者側に特別な事情がある場合

・その他の損害賠償の項目を補完するような場合

このような事情がある場合は、ご遺族だけで悩まず、一度弁護士に相談いただければと思います。